10 августа 1985 года в Приморском крае произошла катастрофа, которую называют предтечей Чернобыля – радиационная авария в бухте Чажма. О ней тогда мало кто знал. О погибших говорили шёпотом, о последствиях не говорили вовсе. Официально информация о ликвидации аварии появилась только спустя 10 лет.

Реконструкцию катастрофы провели в 2018 году академики РАН Валентин Высоцкий и Ашот Саркисов. О сложностях ликвидации самой аварии и многолетних ожиданиях признания своих заслуг рассказывают ликвидаторы.

Атомная гонка

Создание атомного подводного флота СССР стало результатом колоссальных усилий отечественной науки. США спустили на воду свою первую атомную подлодку в 1945 году, вскоре после ядерных бомбардировок Японии. На первых американских АПЛ в качестве ядерных энергетических установок (ЯЭУ) использовались водо-водяные (ВВР) и жидкометаллические (ЖМТ) реакторы.

СССР в это время оправлялся от страшных последствий Великой Отечественной войны, но принялся догонять соперников. Академик Александров, которого считают отцом корабельной атомной энергетики, возглавил разработку ядерных установок для флота. К-3 «Ленинский комсомол» – первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 «Кит», была заложена в 1955, спущена на воду в 1957. Вошла в состав 206-й ОБрПЛ в 1958 году. Но последующие эксперименты, направленные на повышение хода, уменьшение шума и общую надёжность, длились ещё более 30 лет. Уже к концу 80-х годов в СССР было построено более 240 АПЛ.

Стремление минимизировать отставание от США при создании ЯЭУ и реакторов АПЛ первого поколения в ряде случаев приводило к неоптимальным конструктивным решениям и технологическим погрешностям. Все эти погрешности в совокупности с несовершенным перегрузочным оборудованием и ошибками персонала впоследствии привели к возникновению ядерной аварии на АПЛ К-431 в бухте Чажма.

К-431

Закладка подводной лодки К-31 состоялась в январе 1964 года на судостроительном заводе им. Ленинского комсомола в Комсомольске-на-Амуре. В сентябре её уже спустили на воду. Через год, после швартовых и государственных испытаний, АПЛ вошла в строй Тихоокеанского флота. Она была оснащена двумя реакторами типа ВМ-А мощностью 70 МВт каждый. Лодка имела два корпуса – лёгкий и прочный, разделённые на десять отсеков. Реакторы располагались за ходовой рубкой в шестом необитаемом (в нём несли только вахту) реакторном отсеке. Жилые отсеки (2-й и 9-й) располагались на удалении 20–30 м от реакторов. Главная энергетическая установка развивала мощность 39 000 лошадиных сил.

С 1965 по 1984 год совершила 7 автономных походов на боевую службу, в том числе и в Индийский океан. В 1968-1971 годах прошла ремонт. В 1974-1975 годах были перезагружены активные зоны реакторов. В 1981-1982 годах прошла ремонт. Всего за время службы прошла 181 051 милю за 21 392 ходовых часа. В 1978 году переименована в К-431.

В процессе эксплуатации АПЛ энергоресурс и необходимый для поддержания цепной реакции запас реактивности в результате постепенного выгорания топлива снижаются. Тогда для их восстановления производится плановая перезарядка реакторов. При этом отработавшее топливо заменяется на «свежее» путём загрузки в активную зону (АЗ) новых тепловыделяющих сборок. Процедура перезарядки представляет собой комплекс демонтажно-монтажных работ с полной заменой АЗ и последующими физическим и энергетическим пусками. В особых случаях для устранения возникших неполадок проводятся внеплановые перезарядки.

На Северном и Тихоокеанском флоте для подобных работ были созданы береговые и использовались плавучие технические базы. В целях обеспечения безопасности в пункте перезарядки в обязательном порядке устанавливают режимные зоны на всю прилегающую территорию, включая АПЛ и суда обеспечения. В неё допускают только персонал, занятый подготовкой к перезагрузке, выполнением работ и несением вахты. Внутри общей зоны выделяют небольшую зону строгого режима, то есть помещения и участки, где непосредственно ведутся работы с источниками ионизирующих излучений.

Роковая цепь

В 1985 году АПЛ К-431 прибыла в бухту Чажма на судоремонтный завод № 30 для плановой замены ядерного топлива. Сроки работ в силу разных причин затягивались, и исполнители находились под большим давлением со стороны командования. За три месяца до аварии специалисты провели замену отработавшего топлива на новое. Правый реактор был перезаряжен нормально, а при проверке герметичности второго реактора обнаружилась серьёзная проблема – между крышкой и корпусом реактора оказался посторонний предмет, предположительно, сварочный электрод. Это произошло за 10 дней до аварии. Требовалась замена испорченной уплотнительной прокладки, но в наличии её не оказалось, а доставить могли только 12 августа. Главный инженер и руководитель перезарядки приняли решение самостоятельно поднимать крышку реактора. При этом не объявили команду «Атом», которая обязательна при выполнении «Операции № 1». В нарушение технологических требований вместо обязательного жёсткого П-образного упора-стойки при подъёме крышки использовали обычные стропы.

10 августа 1985 года в 11:55 работы начались. В этот момент мимо на высокой скорости прошёл катер-торпедолов, вызвав волну, которая качнула плавучий кран. Крышка реактора перекосилась, потянув за собой компенсирующую решётку и поглотители.

Взрыв, по оценкам Курчатовского института, длился всего 36 миллисекунд, но его последствия оказались катастрофическими.

Первый энергетический всплеск достиг мощности, эквивалентной взрыву 350 кг тротила. Второй всплеск был менее мощным – эквивалентным 37 кг тротила. В результате аварии произошёл масштабный выброс радиоактивных веществ.

Ударная волна, возникшая при взрыве, со скоростью звука распространилась над акваторией и по территории завода. Последующий радиационный мониторинг береговой черты и территории показал, что фронт ударной волны за 3 секунды перенёс в горизонтальной плоскости часть радиоактивных веществ на расстояние до 1000 м от места взрыва. Во время взрыва из реактора была выброшена часть ядерного топлива, которое стало выпадать вокруг АПЛ, – его наблюдали в виде серого порошка в радиусе 50-100 м от лодки. Кроме этого, мелкие высокоактивные фрагменты разрушенной АЗ разлетелись по площади радиусом до 150–200 м от места аварии. Появившийся сразу после взрыва над реакторным отсеком огненный шар диаметром 4–5 м, имевший температуру 900–1100 °С, просуществовал не более секунды, но привёл к образованию в отсеке мощного пожара, который тушили в течение 4 часов. Далее сформировалось серо-чёрное облако, содержавшее радиоактивные вещества, которое поднялось на 20-25 м над АПЛ и, расширившись до 20-30 м, стало медленно перемещаться по ветру в сторону судоремонтного завода.

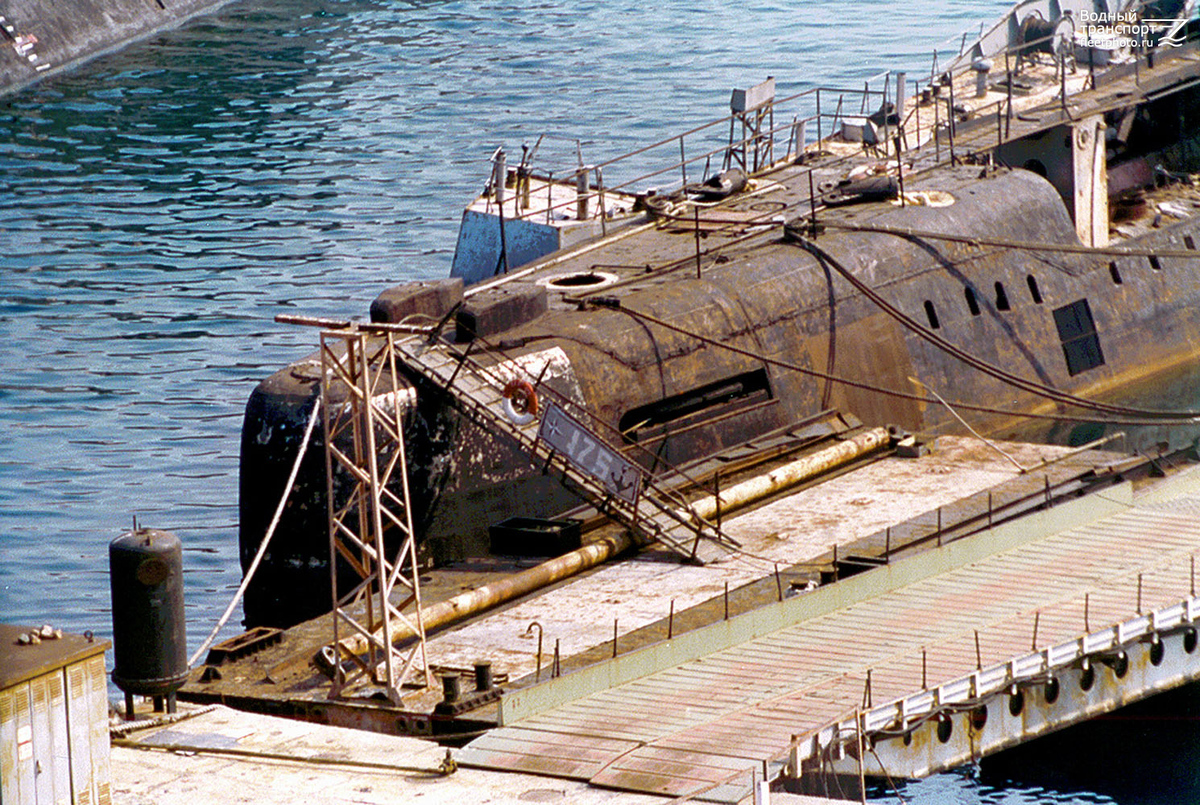

Бухта Павловского, 1998 год

Из этого облака на корабли, пирсы и акваторию бухты Чажма в радиусе 50-100 м стали выпадать загрязнённые радиоактивными веществами продукты горения, шлак, «горячие» радиоактивные частицы, мелкие и крупные фрагменты разрушенных внутриреакторных конструкций, реакторного отсека и защитного «домика». Примерно на такую же высоту (около 20–30 м) были выброшены крышка реактора с присоединёнными к ней остатками разрушенной активной зоны общим весом около 6–7 тонн, которые затем упали обратно в реакторный отсек, пробив прочный корпус АПЛ. Лодка стала заполняться водой, что потребовало после тушения пожара в крайне тяжёлых радиационных условиях организовать её удержание плавучим краном на поверхности воды и перемещение на мелководье.

Далее облако дыма со скоростью ~5 м/с продолжило двигаться по ветру в противоположную от населённых пунктов сторону и превратилось в маркер траектории перемещения радиоактивных веществ над территорией завода и за его пределами. На входе облака в лесной массив очевидцы наблюдали его столкновение с нижней частью ближней сопки высотой 70 м (600-700 м от места аварии) и медленное передвижение вверх по ней на высоту 40-50 м от земли. После этого облако, задевая вершины более низких сопок, углубилось на необитаемую территорию полуострова Дунай, оставляя за собой радиоактивный след на протяжении 5,5 км от места аварии вплоть до Уссурийского залива и далее.

Радиоактивное загрязнение распространилось на акваторию площадью 50 000 кв. м. Радиоактивный след протянулся на 5,5 км. Максимальная мощность экспозиционной дозы достигала 2 000–3 000 Р/ч.

Итоги

В результате взрыва погибли находившиеся в реакторном отсеке восемь офицеров и два матроса. Их останки собирали буквально по частям на всей акватории бухты и в развороченном отсеке. Облучению подверглись 913 человек, из них 290 получили повышенные дозы радиации. 10 человек заболели острой лучевой болезнью, 39 – лучевой реакцией. Но впоследствии эти цифры стали считать заниженными. Останки, по одним данным, кремировали в заводской печи, по другим – забетонировали.

Последующие многолетние наблюдения за состоянием радиоактивного загрязнения окружающей среды на территории судоремонтного завода № 30, полуострове Дунай и прилегающих морских акваториях показали, что ядерная авария на АПЛ К-431 привела к образованию «кобальтового» радиоактивного следа. Несмотря на прошедшие годы, донные отложения между пирсами № 1–3 до сих пор сохраняют повышенный уровень радиации.

Тушением в течение двух с половиной часов занимались неподготовленные сотрудники – работники судоремонтного предприятия и экипажи соседних лодок. При этом у них не было ни спецодежды, ни спецтехники. Специалисты аварийной флотской команды прибыли на место ЧП через три часа после взрыва. В результате несогласованных действий сторон ликвидаторы пробыли на заражённой территории до двух часов ночи в ожидании нового комплекта одежды на смену заражённой. Все члены противопожарного катера ПЖК-50 впоследствии либо умерли, либо остались инвалидами.

На месте аварии был установлен режим информационной блокады, завод был оцеплен, пропускной режим завода усилен. В посёлке в полутора километрах от места аварии взрыва не слышали, лишь к вечеру обеспокоились – рабочие с завода не вернулись в привычное время. Вечером того же дня была отключена связь посёлка с внешним миром. При этом никакая предупредительная и разъяснительная работа с населением не проводилась. До Чернобыля оставалось 8 месяцев.

АПЛ К-431 доставлена для утилизации на завод «Звезда», 2010 год

В ликвидации аварии участвовало более 2000 человек, она заняла больше месяца. Они провели дезактивацию территории, забетонировали реакторный отсек, собрали и захоронили радиоактивные фрагменты, эвакуировали лодку на мелководье. Некоторые из них тоже довольно быстро скончались.

В результате взрыва на К-431 пострадали несколько боевых единиц ТОФ, стоявших в той же бухте. Наиболее серьёзно ПМ-133, а также дизельная и атомная подводные лодки. Причём атомная подводная лодка К-42 («Ростовский комсомолец»), которая только что заменила в реакторах активную зону и готовилась к боевой службе, была настолько подвержена радиоактивному загрязнению, что её пришлось также вывести из боевого состава и отправить в отстой.

Был, конечно, и военный трибунал. Следствие установило, что во время проведения перезарядки активной зоны атомных реакторов К-431 капитан 3-го ранга Ткаченко, являясь руководителем этих работ, халатно отнёсся к выполнению своих обязанностей и допустил нарушение технологического процесса проводимых операций, в результате чего погибли 10 человек и были подвержены радиоактивному облучению (в разной степени) 86 человек. Кроме того, в результате взрывов государству нанесён материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей, подводная лодка выведена из строя, из-за чего был сорван её выход на боевую службу (о том, что была загублена атомная подводная лодка К-42, даже не упоминалось). Как значится в материалах дела, капитан 3-го ранга Ткаченко виновным себя признал полностью. С учётом смягчающих обстоятельств, в том числе и того, что он получил радиационное облучение, соответствующее тяжким телесным повреждениям, опасным для жизни, утратил общую трудоспособность, суд посчитал целесообразным применить к нему ст. 44 УК РСФСР и 15 июля 1986 года приговорил к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 1 год. После чего уголовное дело, помеченное грифом «Совершенно секретно», отправилось в архив.

Ближе, чем кажется

После аварии лодку отбуксировали в бухту Стрелец (позже бухта Павловского), где находилась больше двадцати лет в отстое. Лишь в 2010 году её отбуксировали на завод «Звезда» для утилизации. Но работники завода возмутились, что К-431 планируют утилизировать с невыгруженным топливом. В итоге лодку распилили на три части. Реакторный отсек законсервировали целиком и вывезли в центр по обращению с радиоактивными отходами ДальРАО в бухте Разбойник. На месте трагедии воздвигнут памятник жертвам аварии.

Параллельно шла борьба ликвидаторов аварии и проживающих рядом с бухтой Чажма людей за признание и положенные компенсации. Ситуация с получением статуса участника ликвидации аварии была крайне сложной. Поскольку авария замалчивалась, а гриф секретности долгое время не позволял официально признать факт аварии и обеспечить социальную защиту участников. Только в 1994 году был утверждён список участников, но уже в 1999 году он был признан утратившим силу. Гражданские специалисты сталкивались с систематическим отказом в получении удостоверений ветеранов подразделений особого риска.

Список участников ограничивали под предлогом того, что большое количество гражданских лиц может «девальвировать» статус военных участников. Минобороны отказывалось включать 30-й судоремонтный завод в перечень объектов с ядерно-радиационными авариями. Многие ликвидаторы не имели необходимой документации, подтверждающей их участие в работах.

Отсутствие статуса лишало участников ликвидации права на социальные гарантии и компенсации. Многие ликвидаторы стали инвалидами, но не получили должной поддержки. До сих пор оставшиеся в живых участники (в возрасте 60-80 лет) продолжают борьбу за свои права. Зато, говорят, льготы быстро получили люди, которые не имели к ликвидации никакого отношения.