День Военно-Морского флота традиционно считают «водным» праздником – парад кораблей, инсценировки морских баталий, моряки в парадной форме. Но Тихоокеанский флот – это не только корабли, но ещё и масштабная система обороны побережья. Её задача — не дать противнику подойти к нашему побережью и защитить пункты базирования флота.

До революции, а если быть точным, до 1923 года оборону города несла наша крепость. Но закрывала она довольно небольшую территорию вокруг города и порта. Тем более в период Первой мировой войны крепость лишилась большой части своего артиллерийского вооружения, так как оно было отправлено на фронт. Свою роль сыграло и то, что во время интервенции все представители других государств, кто ошивался у нас в Приморье, прекрасно ознакомились с крепостью, её сооружениями и их расположением. А использовать в качестве оборонительной системы то, что хорошо известно вероятным «друзьям», не слишком логично.

Дофлотская пятилетка

В начале 30-х годов началось создание новой оборонительной системы, в задачи которой входила не только оборона Владивостока, но и максимально всего Тихоокеанского побережья. Первые мысли о том, что для обороны островов в заливе Петра Великого было бы неплохо сформировать определённые соединения, возникла в 1929 году после событий на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД).

Вторым звоночком к этому стало вторжение Японии в Маньчжурию в 1931 году. Конечно, когда-то мы успели побыть с японцами и союзниками, но только вот времена изменились. Да и урок Русско-японской войны ещё был свеж в памяти. В мае того же года, за некоторое время до начала действий японцев, во Владивостоке работала комиссия реввоенсовета СССР под руководством Климента Ворошилова, бывшего тогда наркомом обороны. В её задачи входил выбор позиций для новых артиллерийских батарей. Тогда же Ворошилов и пришёл к выводу, что захват Владивостока на тот момент был бы не слишком сложной задачей, потребовавшей не так уж много усилий и ресурсов.

Усилить оборону на период строительства новых батарей решили переброской с запада СССР железнодорожных артиллерийских батарей. В январе 1932 года из Ленинграда к нам пришёл 5-й дивизион, состоявший из трёх батарей – об этом VL.ru писал ранее. Они стали первой более-менее серьёзной силой в новой обороне города. Спустя некоторое время во Владивосток пришли железнодорожные батареи калибра 305-мм и 356-мм. В военное время на базе Дальзавода были построены ещё дополнительно шесть железнодорожных батарей.

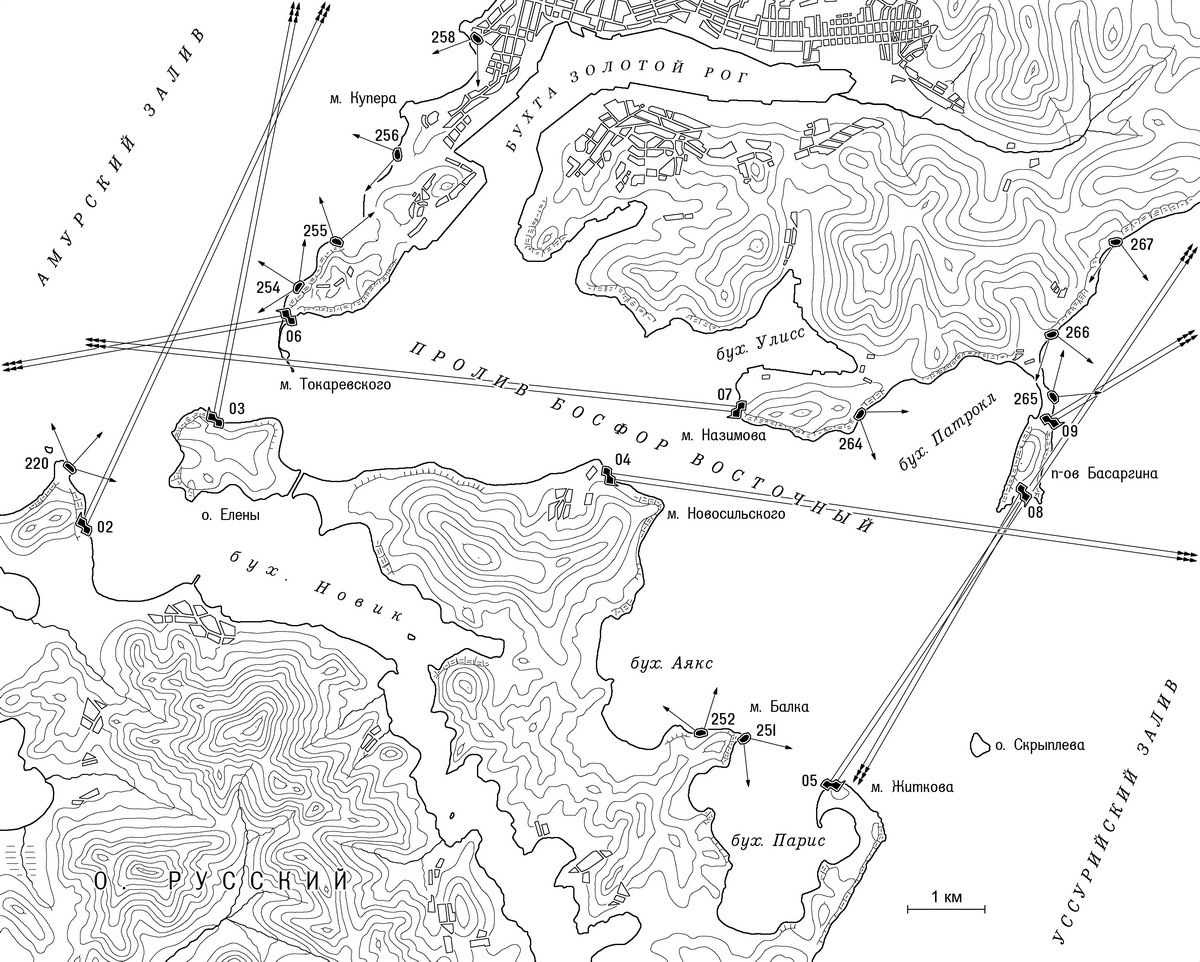

Но и до них уже были некоторые наработки. Так, например, на полуострове Житкова, рядом с современным океанариумом, находится крепостная береговая батарея № 373. В конце 20-х годов, как раз после событий на КВЖД, на её позиции была установлена батарея на четыре 120-мм пушки Майдзуру. Одно из оснований такой пушки до сих пор сохранилось рядом с массивом царской батареи. Ещё одна батарея этих пушек была установлена в бетонном массиве бывшей крепостной батареи № 352. От них сохранились четыре основания для 120-мм пушек. И эта батарея сохранилась в боевом составе дольше, чем стоявшая на Житкова, так как в районе океанариума в массив царской батареи взамен 120-мм пушкам были установлены сначала 152-мм модернизированные пушки Канэ, а позднее 130-мм установки Б-13-3с.

Серьёзные работы начались уже во время прихода из Ленинграда железнодорожных установок. На острове Русский первыми начались работы по строительству батарей среднего калибра, за исключением батареи № 911, на вооружении которой стояли 305-мм гаубицы образца 1915 года.

На полуострове Житкова в массиве 373-й крепостной батареи установили новую, получившую № 922 и вооружённую четырьмя модернизированными 152-мм пушками Канэ, у которых увеличили угол возвышения до 60’. Ещё три таких пушки были установлены у бухты Тихой в массиве перестроенной для этого крепостной батареи № 310. В обоих случаях массивы царских батарей подверглись частичной перестройке. На 922-й было проще выполнить работы из-за наличия в бетонном массиве 10-дюймовой батареи большого количества казематов, а командный пост легко разместили на левом фланге, построив дополнительно только бетонную рубку управляющего огнём. А вот на 921-й старый массив пришлось серьёзно перестраивать.

Также пришлось возводить с нуля командный пункт в виде двухэтажной железобетонной постройки на правом фланге батареи. Ещё одну батарею со 152-мм артиллерией в виде тех же пушек Канэ, но без модернизации, установили на доминирующей высоте острова Шкота. Там все бетонные сооружения новой батареи строились с нуля. Для освобождения площадки были подорваны орудийные основания недостроенной крепостной батареи. Эти обломки до сих пор можно видеть на склоне ниже батареи. К проектированию шкотовской батареи, получившей № 904, был причастен Эрнест Оскарович Маак, военный инженер, начавший свою службу во Владивостокской крепости ещё в 1890-е годы. Поэтому, например, силовая станция батареи в своей конструкции несёт черты сооружений, строившихся ещё в дореволюционное время.

Последней батареей с пушками Канэ, которые запроектировали в то время на острове, стала № 912 рядом с бухтой Филипповского. Изначально её хотели возвести подобной в своей конструкции батарее № 904 и расположить на месте старой батареи № 357 на склоне горы Воевода. Для этого часть оснований старой батареи была подорвана и на их месте были вырыты котлованы под бетонные блоки. Но строительство этой батареи затянулось, в результате её позицию сдвинули ниже и ближе к берегу на место другой крепостной батареи, носившей в дореволюционный период № 26. Командный пункт возвели на мысе Таран. В новую систему вошла и та самая 120-мм батарея у мыса Створного, она получила № 913.

Все батареи среднего калибра, построенные и строившиеся по состоянию на апрель 1932 года, входили в состав 9-й артиллерийской бригады. Она вместе с 5-м железнодорожным артдивизионом входит в состав Береговой обороны Дальнего Востока вновь сформированных Морских сил Дальнего Востока. В 1935 году они и становятся Тихоокеанским флотом.

Это была первая волна в оборонительном строительстве уже новой системы. Большая часть новых батарей к апрелю 1932 года уже стояла или на бетонных долговременных основаниях, или на временных деревянных на период строительства. В том же апреле было разработано техзадание на строительство батарей крупного калибра под новые 180-мм пушки. Также была выбрана позиция для 305-мм башенной батареи. Работы на них начали уже осенью 1932 года. 180-мм батарей в черте города строили три. Одну, получившую номер 901, на острове Попова. На Русском возвели две: 982-ю у бывшего 10-го форта крепости (который частично перестроили под командный пост этой батареи) и 902-ю у бухты Ахлёстышева неподалёку от 12-го форта. Ну а 305-мм батарею знают практически все жители города, так как она сохранилась до наших дней и была превращена в музей. Это та самая 981-я батарея им. Ворошилова, или просто — Ворошиловская батарея. В тот же насыщенный год, точнее, уже во второй его половине, возвели ещё одну батарею 120-мм пушек, но уже системы Канэ, на мысе Голдобина в массиве старой царской батареи.

Приморский оборонительный район

В 1932 году в составе Морских сил Дальнего Востока было принято решение создать пехотные долговременные оборонительные позиции. Так появился Приморский оборонительный район. В его состав вошли три укреплённых сектора: Барабашский, Сучанский и Шкотовский. При этом они прошли через череду переименований, переподчинений и переформирований. Со временем Барабашский укреплённый сектор был передан в подчинение ОКДВА (Особой Краснознамённой Дальневосточной армии), а вот Сучанский и Шкотовский остались в подчинении флота. При этом Сучанский сектор в 1933 году был переформирован в укрепрайон залива Америка, а в 1934-м, опять сменив название, стал Сучанским укрепрайоном. В 1940 году он превратился в Сучанский сектор береговой обороны. Да, период создания всей масштабной новой оборонительной системы с её подчинениями, переподчинениями и переименованиями может запутать кого угодно, но такое было время. А мы возвращаемся обратно к железу и бетону.

Первым укрепили Владивосток. Но было понимание, что противник может и не лезть в лоб на город и базу флота, а зайти, что называется, из-за угла, то есть занять территорию в стороне и, используя её как плацдарм, двинуть свои силы в сторону города. Зашедший со стороны острова Аскольд в 1933 году японский корабль навёл на мысли о том, что неплохо бы закрыть подходы и с того направления. Как результат, уже в 1933 году в бухте Врангель ввели в строй 152-мм батарею, получившую № 900. Тогда же утвердили техническое задание для строительства 180-мм батареи рядом с бухтой Находка. Получила она № 905. Недалеко от неё, у мыса Попова, решили расположить батарею № 906 на ещё четыре 152-мм пушки. Эти две батареи вступили в строй уже в 1935 году. Если посмотреть список батарей Сучанского сектора по состоянию на август 1945 года — на момент, предшествующий окончанию Второй мировой, то видно, что в составе сектора находились семнадцать береговых батарей калибром от 45 до 180 мм, которые вкупе с долговременными огневыми противодесантными точками создавали серьёзную силу. И всё это тянулось от бухты Тунгус до бухты Сяуху (сейчас Соколовка).

А вот ДОТы располагались не всегда только вдоль берега. Так, в состав Сучанского сектора БО, помимо береговых ДОТов и ОРПК, входили два БРО (батальонные рубежи обороны), которые перекрывали Золотую долину. Задачей их было не допустить выдвижение противника по долине вглубь от моря, если бы всё-таки удалось высадить десант. Правый фланг этой большой позиции закрывал БРО «Екатериновка», ДОТы которого до сих пор стоят в одноимённом посёлке и его окрестностях. Левый фланг закрывал БРО «Унаши», чьи огневые точки находились в районе посёлка Золотая Долина. Сооружения этого второго БРО сохранились до сих пор.

Возвращаясь именно к артбатареям, стоит заметить, что в составе Сучанского сектора были две 180-мм батареи. Упомянутая № 905, чьи орудия простояли на своей позиции до второй половины 90-х годов, когда с попустительства местных властей были разрезаны металлистами, и 110-я батарея. При её строительстве было принято весьма интересное инженерное решение, которое позволило спрятать работающий в дворике орудийный расчёт от осколков с помощью бетонного кольцевого навеса вокруг орудия, усилив защищённость. К сожалению, позиция батареи была уничтожена в 2008 году во время строительства нефтепорта «Козьмино». Также в береговой обороне использовались подвижные батареи, на вооружении которых стояли ставшие легендарными орудия МЛ-20 калибром 152 мм.

Ближе к Владивостоку со стороны Уссурийского залива расположился Шкотовский сектор береговой обороны. Он был одним из первых созданных УРов и начал свою жизнь в 1932 году. Его батареи тянулись от мыса Красного, что под Большим Камнем, где стояла 100-мм батарея № 28, до мыса Подосёнова, где стояли аж две батареи: долговременная 152-мм № 27 и полевая с 45-мм пушками № 100. Всего в состав сектора по состоянию на август 1945 года входило восемь батарей. И Шкотовский сектор стал одним из трёх, в состав которых входили башенные батареи. В середине 30-х годов на острове Аскольд возвели башенную береговую батарею крупного калибра для контроля подходов к Владивостоку со стороны Находки, откуда в 1904 году появилась эскадра адмирала Камимуры и обстреляла Владивосток и откуда в 1931-м подходил японский военный корабль. Она получила № 26. Четыре её 180-мм орудия могли вести огонь на 37 км и совместно с другими крупнокалиберными батареями, стоявшими на островах Попова и Русском, а также 305-мм железнодорожной батареей № 8, имевшей позиции у посёлков Дунай и Подъяпольское, и 6-й железнодорожной батареей могли успешно закрыть подходы к Владивостоку со стороны Уссурийского залива. Помимо батареи, на острове возвели и противодесантные огневые точки: бетонные для пулемётов и дерево-земляные с бронемасками для 76-мм пушек. На соседнем острове Путятина у мыса Шулепникова возвели 100-мм батарею №944, но уже в военное время в 1942 году.

Само собой, помимо батарей, в секторе возводили и противодесантные сооружения. Как и везде по побережью от Хасанского района до Камчатки, в бухтах можно увидеть различные огневые точки. Ещё один рубеж обороны, состоявший из системы ДОТов, был возведён на линии от устья реки Суходол через посёлки Речица и Царёвка. Задача этого рубежа — остановить десант противника, если бы он смог высадиться в бухте Суходол.

Владивостокский укреплённый район

Система, прикрывавшая непосредственно Владивосток на ближних подступах, в 1933 году получила название Владивостокского укреплённого района. Со временем эта система получила обозначение Островной сектор Береговой обороны, коим она и была до своего расформирования. Его батареи расположились в черте города, на островах Попова, Русском, Шкота, Скрыплёва и даже Рикорда, где стояла батарея 34-мм пушек. На август 1945 года в этот сектор БО входило тринадцать стационарных береговых батарей и двенадцать железнодорожных. Калибр варьировался от 45 до 356 мм. Всё побережье островов Русский, Попова, Шкота, а также на материке в городе, было закрыто огневыми точками. Строились они в несколько заходов. Первая волна пришлась на начало 30-х годов. Следующая – вторая половина этого десятилетия. Потом — накануне войны в 1940 году. И последняя волна – в 1941-м. При этом ДОТы 41-го года строились не из бетона, а каменнобутовые. Поэтому в практически любой бухте Русского острова можно найти огневую точку как предвоенного времени, так и установленные там уже в 70-е годы после Даманских событий. В сухопутной обороне одной из береговых батарей применили даже башню от танка Т-26, из которой было убрано штатное вооружение и установлен пулемёт.

Вот и получилось, что остров Русский опять стал своеобразным замком, закрывавшим вход в акваторию города. Особенностью новой системы береговой обороны стало то, что в неё были частично включены сооружения упразднённой крепости. Так, форт № 10, точнее, его правый фланг, переоборудовали для нужд командного поста 180-мм батареи. Для этого его частично перестроили и соединили с огневой позицией, на которой стояли четыре орудия, подземным ходом длиной четыреста метров. К сожалению (а может, и к счастью), сейчас доступ в эту потерну без специального снаряжения невозможен. Помимо этого, форт переоборудовали в командный пункт Островного сектора «Таллин». Для этого фасад его казармы усилили бетонным тюфяком, соорудили новые входы. Или, например, крепостной противодесантный полукапонир № 454, построенный в царское время у мыса Игнатьева, приспособили в 30-е годы под снарядный погреб, возведённого там советского ОРПК № 764 (орудийный полукапонир). 12-й форт в военное время использовался для размещения дополнительного боезапаса для 981-й батареи. 9-й форт — под командный пункт 1-го отдельного артиллерийского дивизиона 9-й артбригады.

Не только на острове вспомнили про крепость. Часть сооружений форта № 2 на материке была переоборудована под флагманский береговой командный пункт «Скала». В помещениях форта Суворова расположился командный пункт Береговой обороны главной военно-морской базы Тихоокеанского флота (БО ГВМБ ТОФ) «Гранит», с которого шло командование всей оборонительной системой флота. Именно так была названа после очередного переименования в 1940 году система обороны Владивостока, созданная в 30-е годы.

Хасанские последствия

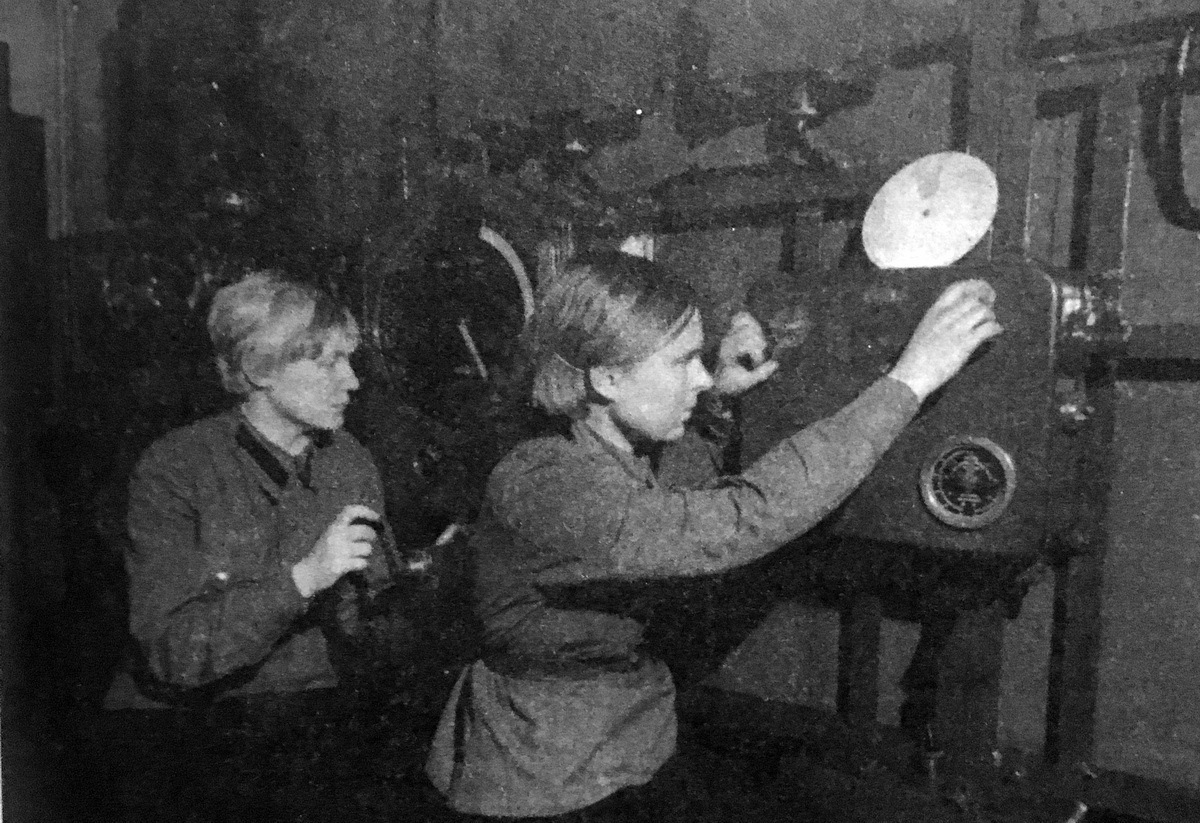

Хасанскому району в плане обороны досталась своя история. Эту территорию в случае начала войны было легко отрезать. Поэтому в начале 30-х даже и не задумывались о том, что там надо что-то укрепить. Исключением стал Барабашский УР, которым в итоге всё равно руководили сухопутники. Но 1938 год и бой у озера Хасан поменяли планы. Было принято решение и этот район укрепить. Действовали по уже классической схеме - строили береговые батареи и плюсом к ним долговременные огневые точки как на берегу, так и в глубине. Большую часть ДОТов от границы с Кореей и до полуострова Гамова возвели в 1940-м. В том же году построили огневые точки на острове Фуругельма. Каменнобутовые ДОТы возводились на острове Большой Пелис. Кстати, на этих двух островах были поставлены теплопеленгаторные станции для обнаружения кораблей противника в условиях плохой видимости. Также на каждом из них возвели береговые батареи.

На Большом Пелисе ввели в строй 130-мм батарею № 62 и 45-мм батарею № 351. На Фуругельма это были батареи № 250 и № 282 со 130 и 45-мм артиллерией соответственно. Даже имелись мысли о строительстве специальных веток для возможности выхода и маневрирования в тот район батарей 5-го железнодорожного дивизиона. Незадолго до войны, в июне 1941 года, на месте, выбранном ещё в 1940-м на полуострове Гамова, началось строительство ещё одной башенной 180-мм батареи, получившей № 220. В силу военного времени батарею строили быстро и ввели в строй в 1942 году. При этом работы по достройке продолжались и после войны. Там же, в районе полуострова, был возведён сухопутный рубеж обороны от бухты Троицы до мыса Льва, который закрывал выход противнику на полуостров к одной из мощнейших батарей береговой обороны. Тем более на полуострове она была не одна. У мыса Щульца была возведена батарея № 254 для 100-мм пушек. На её же позиции в войну базировалась и 45-мм батарея № 356. Ещё одна такая же батарея в военное время расположилась у мыса Бабкина через бухту от Гамовского маяка, рядом с прожекторной позицией башенной батареи. Она получила № 266.

Итого на полуострове имелось аж четыре береговых батареи разного калибра. Всего же в районе по состоянию на 1945 год стояли 23 батареи. Также Хасанский сектор береговой обороны интересен тем, что у него было самое большое насыщение 45-мм противокатерными батареями, которых из общего количества батарей сектора было шестнадцать штук.

Артёмовский сектор береговой обороны

Вот и получилось, что подходы с моря к городу и базе флота были закрыты. Но возник вопрос о прикрытии Владивостока со стороны материка. Первые идеи родились ещё в середине 30-х годов. Они принимали разную форму, строились планы, вычерчивались позиции огневых точек и их секторов ведения огня. Всё это привело к созданию в начале 40-х годов Артёмовского сектора береговой обороны. В его систему, как и везде, вошло множество огневых точек, строившихся на подступах к Артёму и в самом городе. До сих пор некоторые ДОТы расположены в зоне застройки. Один из них находится у дома № 79 на улице Кирова, а другой — рядом с ним, на территории школы-интерната. И это только два примера.

В составе сектора были и артиллерийские батареи. До 1943 года все они стояли на временных деревянных основаниях. Потом шесть из них перестроили уже в бетонном варианте. При этом батарея № 875, которая сейчас находится на территории игорной зоны, стала последней нашей батареей, на которой установили 152-мм пушки Канэ. Ещё одна отличительная черта артёмовских батарей – они были двухорудийного состава. Конечно, сейчас на них стоит по четыре дворика, но по два дополнительных появились уже в 70-е годы во время уже другой системы обороны – ВЛОР. Батареи сектора располагались своеобразным веером, направленным в сторону материка.

Идея о том, что прикрытие Владивостока со стороны суши стоит вынести в начало полуострова в район, где и появился город Артём, высказывали ещё царские военные. Но тогда эта идея была отклонена. В августе 1945 года Артёмовский сектор имел десять стационарных батарей как в долговременном, так и в облегчённом варианте. Командный пост сектора разместили на склоне горы Синяя Сопка.

Владивостокская (не)крепость

Как видно, результатом оборонительного строительства, развернувшегося в 30-е годы, стало создание новой, большей, чем Владивостокская крепость, системы обороны. Это была уже другая концепция обороны с оглядкой на новые тактики и условия ведения войны и на новое вооружение у противника. Сооружения крепости использовались, но частично и далеко не как передовые. Исключение составляли только те батареи, которые настолько удачно были расположены, что и в советское время им нашлось применение уже с новым вооружением. Но большая часть этой системы постепенно утратила актуальность после войны и была расформирована.

Но часть береговых батарей сохранялась на боевой службе вплоть до 90-х годов. Так, все три башенные батареи в последний раз провели учебные стрельбы осенью 1991-го. Орудия 982-й и 905-й батареи сохранялись долгое время. Если на Русском пушки всё ещё стоят, хоть и частично разрезанные, то под Находкой они были уничтожены. Одна пушка с 904-й батареи со Шкота стоит теперь в качестве памятника в посёлке Экипажном, так как не модернизированные пушки Канэ на острове в советское время были только на этой батарее.

К сожалению, не слишком обременённые совестью горожане разграбили памятник на металл. Были украдены цепи и снаряды-болванки. В качестве музея сохранилась Ворошиловская батарея. На Аскольде башни ещё сохраняются в целом виде, а вот на Гамова первая башня была уничтожена под видом обеспечения безопасности отдыхающих. Ещё одна батарея сохранилась на острове Фуругельма. По воспоминаниям артиллеристов, служивших там в войну, в 1945 году орудия батареи вели огонь на приделе дальности по японским позициям. Так же повоевать удалось 130-мм железнодорожным батареям, которые дошли аж до Порт-Артура и были переданы китайцам.

Сейчас от той огромной системы обороны сохранилось множество бетонных сооружений, часть артиллерийских установок. Но, к сожалению, если крепость на слуху и про неё знают, то эта масштабная страница обороны флота и города не особо известна жителям и гостям города. Помимо этого, у местных власть имущих есть неприятная черта – подчас они не знают собственную историю и в состав крепости «включают» и Ворошиловскую батарею, и Гамовскую, и 982-ю.

Благодаря энтузиастам, тратящим время на работу в архивах, полевую деятельность и издание книг, страницы обороны Владивостока с каждым годом всё больше открываются для тех, кто хочет узнать про все те бетонные сооружения, которые попадаются не просто в лесах вокруг городов Приморья, но и в самих городах, дворах, на пляжах.

Вообще вся система обороны флота тянулась намного дальше, чем то, о чём мы рассказали. Начинаясь у границы с Кореей, она продолжается до Камчатки и Чукотки. Но это уже совсем другая, долгая, но интересная история о том, как всё создавалось и какие инженерные и технические решения применялись тогда. А следом за расформированием этой системы в 60-е годы в окрестностях Владивостока был создан ВЛОР.

И в финале напомним, что в советское время Владивосток защищали десятки артиллерийских орудий калибром от 45 до 356 мм. Сотни огневых точек выросли на подступах к главной базе флота. Тысячи и тысячи людей несли службу в этой системе, понимая, что им придётся принять на себя удар и вести бой.