В этом году отмечается сразу два юбилея, связанных с военно-морскими силами на нашем Тихом океане. В 1922 году были созданы Морские силы Дальнего Востока, просуществовавшие всего несколько лет и расформированные. Но уже весной 1932-го их воссоздали заново, чтобы через три года они стали Тихоокеанским флотом СССР.

Итак, осень 1922 года. Не так давно во Владивосток вошли части Народно-Революционный армии Дальневосточной Республики (НРА ДВР), закончилась Гражданская война. Сибирская военная флотилия в военные годы была практически уничтожена – часть кораблей ушла за границу, часть пришла в негодность, потому что их было некому и негде ремонтировать. И на этой базе, вернее, её остатках, формируются Морские силы Дальнего Востока. Первым начальником (тогда должность комфлота ещё не использовалась) становится Иван Кузьмич Кожанов, которому на тот момент было всего 25 лет, но он уже успел откомандовать Морскими силами Балтийского моря.

Первый начальник МСДВ корни имел крестьянские и родом был из Кубанской области. Образование получал сначала в Екатеринодаре (с 1920 года Краснодар), а затем в Ростове-на-Дону. В 1915 году поступает в Петроградский горный институт (в настоящее время Санкт-Петербургский горный университет), но на следующий год, в сентябре, уходит со второго курса на учёбу в Отдельные гардемаринские классы, которые в 1914 году были созданы на основе Временных курсов юнкеров флота.

В ноябре 1917 года находился на борту вспомогательного крейсера «Орёл» (изначально товаро-пассажирский пароход, построенный в Германии по заказу Добровольного флота. С началом войны был мобилизован в состав военного флота и вооружён) Сибирской флотилии. После Октябрьской революции на борту возник конфликт между гардемаринами и командой – в то время Иван Кожанов уже был членом РКП(б). В январе 1918 года в порту Гонконга зачинщики беспорядков, сторонники революции, были высажены.

До Владивостока Кожанов добирался самостоятельно и, прибыв в город, примкнул к большевикам. До конца зимы находился у нас в городе в качестве уполномоченного по советизации Сибирской флотилии. В марте того же года находился уже в 1-м морском береговом отряде при Наркомате по морским делам, затем перебрался на запад бывшей Российской империи, обеспечивал охрану и безопасность при переезде Совнаркома в Москву. Был причастен к затоплению кораблей эскадры Чёрного моря в Цемесской бухте летом 1918 года.

Принимал участие в боях в составе Волжской флотилии, участвовал и в других операциях. После действий в Персии, разгрома врангелевского десанта на Кубани, отражения наступления армии Врангеля в районе Мариуполя становится весной 1921 года начальником Морских сил Балтийского моря. Летом того же года назначается на должность начальника Кавказского сектора обороны побережья Чёрного и Азовского морей. После был в составе Реввоенсовета Морских сил Чёрного и Азовского морей. А вот уже после попал на службу к нам.

Прослужив во Владивостоке почти два года, двинулся дальше по должностям: успел снова побыть начальником МСБМ (Морских сил Балтийского моря), затем уже силами Чёрного моря. Но в 1937 году был арестован. Несмотря на применявшиеся к нему меры, во время следствия не согласился с виной и не оговорил никого из своих сослуживцев. Расстрелян в августе 1938 года.

Морские силы Дальнего Востока достались Ивану Кузьмичу в весьма неутешительном виде. Незадолго до того, как силы НРА вошли во Владивосток, из города ушла эскадра под командованием Георгия Карловича Старка. Кстати, этому уходу скорее всего и посвящена дата, выбитая на погребке 374-й батареи, чья позиция находится недалеко от здания океанариума на Русском острове.

Тогда из города было уведено несколько десятков кораблей. А из тех, что остались, практически все были в таком состоянии, что восстанавливать их смысла не имело. Так что под начальством Кожанова осенью 1922 года оказалось «безумное» количество личного состава, чья численность не дотягивала и до двух тысяч.

Собственно, на 1923 год во владивостокском отряде кораблей было несколько миноносцев, тройка буксиров, военный ледокол, плавдок да пара плавкранов. В Амурскую речную флотилию входили несколько башенных канонерок типа «Шквал», пара бронекатеров и посыльное судно «Труд». В Хабаровске, где располагалось отделение созданного во Владивостоке Военно-морского порта, силы вообще состояли из плавкрана, барж, паровых катеров и другой мелочи.

Были проблемы с командным составом и вообще с составом. Вопросы эти пытались решить, конечно. Ещё в конце 1922 года в состав МСДВ была направленна группа командного состава. Пытались найти выход и на месте, своими силами. Во Владивостоке и на Амуре создавали школы младших специалистов, в которых готовили мотористов, комендоров, электриков. Но опять же это не могло быстро решить кадровую нехватку.

С этого и началась история МСДВ, но продлилась она недолго, и в 1926 году силы были расформированы. Амурская флотилия, входившая в состав МСДВ, перешла в непосредственное подчинение начальнику ВМС РККА. Силам флотилии довелось после расформирования МСДВ принимать участие в конфликте на КВЖД. За успешные действия в 1930 году флотилия была награждена орденом Красного Знамени. А вот корабли владивостокского отряда были переданы Морской пограничной охране Дальнего Востока.

Но, как известно, иногда жизнь делает виток. И снова обстановка на Дальнем Востоке СССР стала не слишком спокойной: сначала конфликт на КВЖД, а затем и вторжение японских войск в Маньчжурию в 1931 году. Опять появилась необходимость в создании военно-морских сил в регионе. При этом в их составе формировались и строились стационарные береговые батареи как на Русском острове, так и на материке, на полуострове Муравьёва-Амурского. Решение о строительстве этих батарей было принято ещё в 1931 году, и входили они первоначально в состав Береговой обороны Дальнего Востока. Из этих батарей сформировали 9-ю артиллерийскую бригаду в составе 1-го и 2-го артиллерийских дивизионов. Из Ленинграда пришли железнодорожные батареи, из которых сформировали 5-й отдельный железнодорожный дивизион, который также был включён в состав бригады.

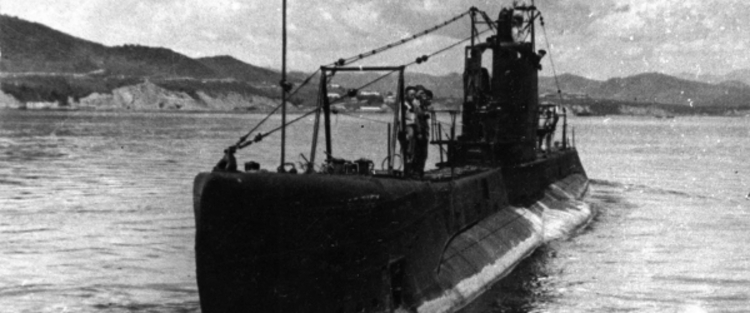

И вот весной 1932 года воссоздаются те самые Морские силы Дальнего Востока. Тем более незадолго до этого была принята программа военного кораблестроения, которая должна была привести к пополнению флота новыми кораблями и подводными лодками. Так, например, осенью 1932 года приказом Реввоенсовета МСДВ № 0026 было начато формирование 1-й бригады подводных лодок. Что интересно, они к нам были отправлены ещё до этого приказа: из Ленинграда во Владивосток на «Дальзавод» были доставлены по железной дороге десять лодок типа «Щ» V серии. Летом 1933-го года Щ-11 в бухте Золотой Рог под взглядами приглашённых лиц выполнила первое показательное погружение. Позднее лодка была переименована в Щ-101.

Местом базирования бригады изначально была выбрана как раз центральная бухта города – Золотой Рог. В первый год своего существования бригада пополнялась в основном лодками типа «Щ», из которых постепенно были сформированы несколько дивизионов ПЛ. И в 1935 году на момент переформирования МСДВ в ТОФ в составе бригады было пять дивизионов: 1-й базировался в Находке, а остальные, со 2-го по 5-й, оставались во Владивостоке. Со временем, хотя задержка и была небольшая, меньше года, к нам начали прибывать лодки и других типов: «М», «С» и прочие. Причём в Золотом Роге базировались лодки типа «М». «Щуки» же базировались в Улиссе.

Также из Ленинграда по железной дороге перевозится первая группа торпедных катеров, из которых формируется бригада. Помимо этого, создаётся бригада траления и заграждения. Создавались и другие соединения в составе МСДВ.

Начальником вновь сформированных МСДВ стал Михаил Викторович Викторов, направленный на эту должность с Балтики. Михаил Викторович родился в семье офицера в последнем десятилетии XIX века, в 1894 году. Учился сначала в кадетском корпусе в Ярославле, после уже в Морском кадетском корпусе, который окончил в звании мичмана в 1913 году. Позднее учился в Минном и Штурманском офицерских классах. В Первую мировую служил на Балтике на различных кораблях. Участвовал в Моонзундском сражении.

После Октябрьской революции перешёл на сторону большевиков. Принимал участие в различных операциях: в десанте под Нарвой в 1918 году, в подавлении Кронштадтского восстания. С 1919 по 1921 год командовал сначала эсминцем «Всадник», а после линейными кораблями «Андрей Первозванный» и «Гангут». С 1921 по 1924 год был начальником Морских сил Балтийского моря. Затем два года находился на должности начальника Гидрографического управления Морских сил РККА. После чего в 1926-м был снова назначен начальником МСБМ, а в 1932-м был отправлен на Дальний Восток на новую должность.

В 1935 году, когда МСДВ переформировали в Тихоокеанский флот, стал первым его командующим. Через два года, в 1937-м, он был назначен уже начальником Морских сил РККА, но в конце года был снят с должности, переведён в распоряжение Управления по начальствующему составу НК ВМФ, а затем ушёл под арест. Признался в участии в организации заговорщиков, созданной Яном Борисовичем Гамарником. Был обвинён и признан виновным во вредительстве во время нахождения на должностях начальника МСДВ и командующего ТОФ, после чего был расстрелян весной 1938 года.

Но вернёмся к Морским силам Дальнего Востока. Те три года, что прошли до переформирования, были весьма насыщенными для МСДВ. Помимо уже описанного выше строительства кораблей и подводных лодок, шли работы по созданию мест базирования, командных пунктов, инфраструктуры. Для многих задач привлекался тот самый «Красный вымпел», что сейчас в качестве музея стоит на Корабельной набережной. «Вымпел» стал одним из первых кораблей МСДВ.

Формирование боевых соединений МСДВ продолжалось. Следом на базе 1-й бригады ПЛ была сформирована 2-я бригада, в состав которой в первое время входили подводные лодки типа «М», те самые «Малютки».

Но, помимо новых надводных и подводных сил, к нам перебрасывались в состав МСДВ и авиационные силы. Так, в районе бухты Патрокл у построенного к саммиту АТЭС-2012 микрорайона до сих пор стоит кусок некой бетонной стены, на которую сейчас в принципе мало кто обращает внимание. А это остатки ангара для летающих лодок МБР-2. Ещё один подобный ангар, а точнее, его стены, стоят у бухты Воевода на Русском острове.

История обоих гидроаэродромов началась тогда же, в начале 30-х годов. Так, на Патрокл был переведён из состава Морских сил Чёрного моря 55-й отдельный морской авиационный разведывательный отряд, чья история уходит ещё во вторую половину 20-х годов прошлого века. Под нужды отряда постепенно в бухте строились ангары, бетонный пандус для схода самолётов на воду, бетонированная площадка на берегу. Чуть в сторону были построены казармы личного состава, ДНС (дома начальствующего состава) и прочая инфраструктура. Позднее, с переформированием МСДВ в ТОФ, отряд был переформирован в 30-ю авиаэскадрилью волнового управления. Эта тема весьма интересна и в целом требует отдельного материала, но если коротко, то до войны в СССР были эксперименты по созданию боевой техники, как бы сейчас сказали, на радиоуправлении. В составе ТОФ были торпедные катера на волновом управлении, и как раз для этого самого управления ими и использовались самолёты. Но об этом в другой раз.

Позднее эскадрилья была опять переименована, но это уже времена ТОФ. Второй аэродром из упомянутых расположился на Русском острове, в закрытой от океанских волн бухте. Туда был переброшен 7-й отдельный корректировочный авиационный отряд. Под него так же строилась вся необходимая инфраструктура, с остатками которой можно ознакомиться до сих пор.

Но не стоит думать, что авиация МСДВ состояла только из летающих лодок. В Воздвиженке с весны 1932 года базировался 76-й отдельный истребительный отряд, переброшенный к нам из Евпатории. На вооружении отряда состояли самолёты И-5. Так что, как видно, с Чёрного моря к нам активно перебрасывались и люди, и техника. Помимо этого, к нам были переброшены и тяжёлые бомбардировщики, из которых были сформированы несколько тяжёлых авиационных бригад с разными местами дислокации. Одна из них так же забазировалась в Воздвиженке. На вооружении этих соединений были бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3. Так что силы разрастались и увеличивались. И то, что мы перечислили выше, всего лишь малая часть того, что перебазировалось на Дальний Восток и в Приморье.

При этом на момент создания МСДВ численность личного состава была чуть меньше 6000 человек. Уже через несколько месяцев она выросла почти вполовину. И продолжала расти следом за увеличением количества техники, мест базирования и прочего. Тем более в развитие военных сил в регионе руководство СССР начало активно вкладывать силы и средства. Ведь уже тогда замаячила вероятность большой войны, которая вскоре и произошла.

Первые годы МСДВ прошли в огромной работе. И во второй половине 30-х годов она продолжилась. Тогда вспомнили про крепостные сооружения с подачи комфлота Кузнецова и начали их активно использовать и переделывать под актуальные нужды. Тогда же окончательно во Владивосток пришли силы железнодорожной артиллерии, в том числе и самые большие пушки нашего города. Всё это требовало развития, и, например, развитая сеть железной дороги в нашем городе стала во многом следствием необходимости создания для 12-й морской артиллерийской бригады в маневрировании и быстрой переброске её транспортёров с места на место для обороны побережья.

И вот 11 января 1935 года Морские силы Дальнего Востока, нарастив силы и количество, переформировываются в Тихоокеанский флот. Михаил Владимирович Викторов из начальника МСДВ становится командующим созданным флотом. Не так давно ему был открыт бюст в Адмиральском сквере.

С этой даты и идёт отсчёт существования такого соединения, как Краснознамённый Тихоокеанский флот. И несмотря на молодость, его личный состав успел показать, на что он способен. Моряки-тихоокеанцы активно принимали участие как в Великой Отечественной, помогая сначала отстоять Москву, а потом вместе со всеми силами двинувшись дальше, так и в последующих различных военных операциях. Ну, а сами Морские силы Дальнего Востока хоть и просуществовали недолго, но заложили огромную базу под будущий флот.

Краткая история МСДВ и более длинная история ТОФ не дают, к сожалению, развернуться рассказом о них за один раз. Вскользь упомянем ПВО флота в виде артиллерийских батарей, которые также много где располагались. Было много событий, множество значимых людей служило в составе этих соединений. Тем не менее в дальнейшем мы продолжим знакомить вас с различными интересными историями о них. А некоторые уже были написаны, и их можно прочитать на VL.ru.